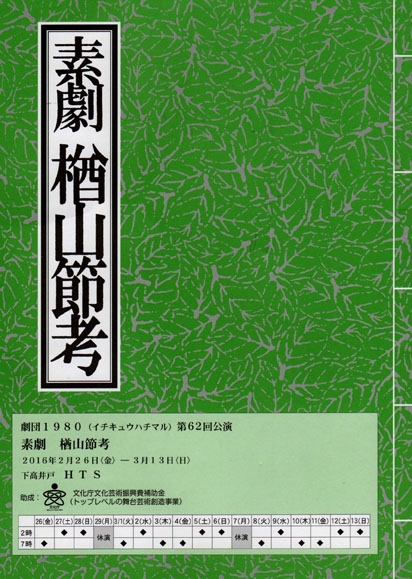

深沢七郎が1956年に中央公論に発表し新人賞を受賞した「楢山節考」を原作に、関谷幸雄が戯曲化した「素劇楢山節考」を劇団1980が公演したので観に行った。演劇界での評判が高く、原作者も劇団も個性派で、大いに興味をそそられたのである。

深沢七郎は、日劇ミュージックホールに出演したこともあるギタリストでもあるが、1960年に中央公論に発表した「風流夢譚」が、皇室を侮辱したとして右翼が中央公論社長を襲撃した嶋中事件が起きた渦中の人物であるが、同年には旧社会党委員長の浅沼稲次郎が右翼の少年に講演中に壇上で刺殺されるという事件も起きており、左翼と右翼が殺伐とした雰囲気で対峙していた60年安保の余韻が残る頃であった。小生は未だ中学生であったが、この二つの事件はよく覚えている。

深沢はその後、埼玉でラブミー牧場を経営したり、向島に今川焼き屋「夢屋」を開いたりして人騒がせをしたが、嵐山光三郎や赤瀬川原平らと親交があり、文人らしからぬ波乱の人生を送った。

音楽ではビートルズ、ジミ・ヘンドリックス、ローリングストーンズなどのファンで、葬儀の告別式では、遺言に従って、それらの曲や自ら作詞した楢山節の弾き語りのテープが流れたという。

『楢山節考』は、信州の貧しい寒村で、老人が70歳になると子供が背負って、奥深い楢山に捨てに行くという姥捨ての風習を書いたもので、三島由紀夫が激賞し、文壇に衝撃を与えたことから、1958年木下恵介が映画化し、1983年には今村昌平が再度映画化し、カンヌ映画祭でパルムドール賞を取って世界的にも評価された。

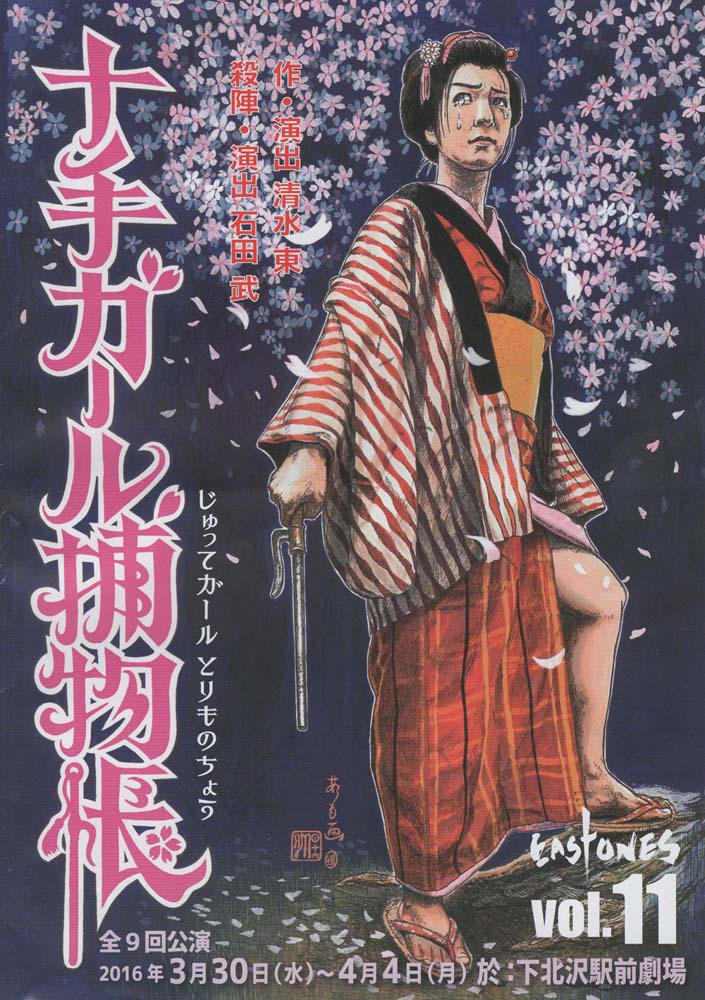

その今村昌平が作った横浜放送映画専門学校の卒業生たちが、1980年に立ち上げたのが劇団1980(イチキュウハチマル)であり、それが今回、素劇『楢山節考』を公演したのである。

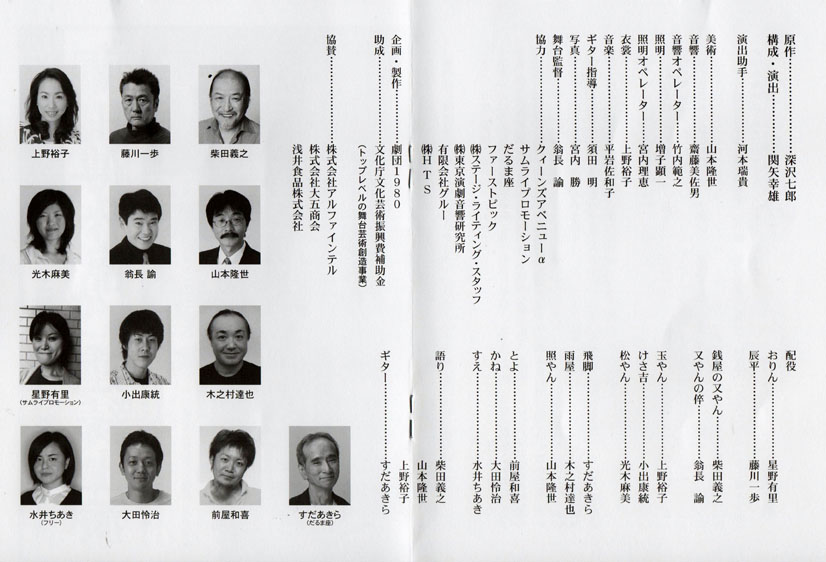

素劇というのは、舞台装置や美術を使わず、役者の存在だけで表現しようとするもので、「空間は見るものが想像力で補えばよい」とするピーター・ブルックの演劇論「何もない空間」の影響を受けた演劇のスタイルであり、小道具は紐と黒い箱と一枚の布だけで、役者は全員作務衣というか、忍者のような黒装束で演じるので、観客は役者の演技に集中することになり、いわば心理的な転移がおき、舞台と観客席の空間が一体化するのである。

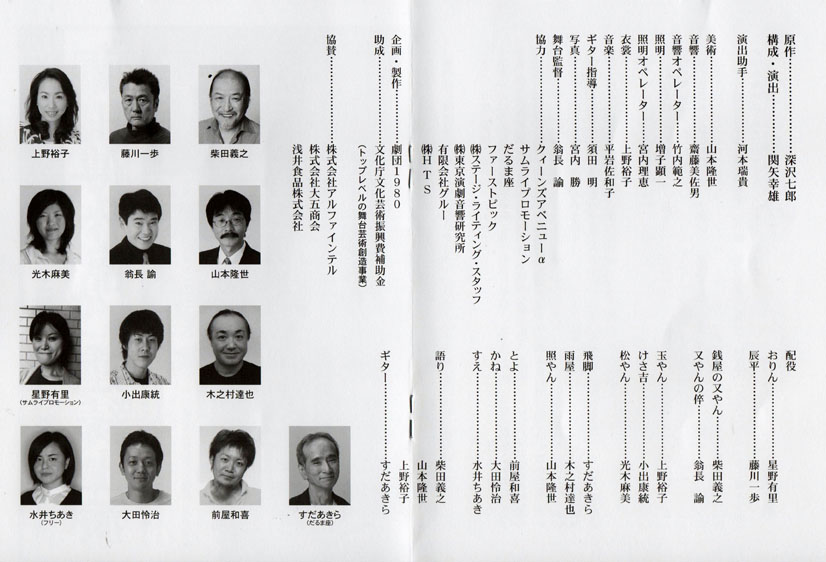

また劇中では、楢山節という民謡の素朴な調べが哀愁のあるギターの音色で奏でられ、物語の切なさと相まって一層感動的であった。役者も全員が気の抜けない迫力のある演技をし、特におりん婆役の星野有里と息子辰平役の藤川一歩は出色であったと思う。

時代はおそらく江戸時代か、せいぜい明治・大正時代までのことであろうが、社会が「老い」にどう向かい合うか、また市場経済以前の貧しい共同体がどのように生き延びていくかというという、時代性を超えたテーマであった。

村人が食べていくには、老人を捨てるしかなかったのである。

熱海の沖合10kmにある初島では水道パイプラインが開通した戦後の最近までは、世帯数を42戸に限定する掟が江戸時代から守られて来たそうである。生活用水が島民の人数を限定したのである。跡取り以外は島から出て行く、外来者の移住は一切受け付けないことで島民は生き延びてきたのである。

共同体社会、いや市民社会においてすら、自らの生活の存続がかかると人権も民主主義も脆いものであることは、昨今のヨーロッパの難民問題を見ればよくわかる。そして常に弱者が犠牲になるのは、今も昔も少しも変わっていない。

この芝居は「老いる」ことのメタファーであったと思う。

一般に演劇は心の中に漠然とあるものを、すっきりと現前化してくれるメタファーである。

そこで現代における「老いること」の意味を考えてみようと思う。

老年期は、人のライフサイクルの最後のステージで、人生の主要な一部門である。成長期(乳幼児、児童期)、成熟期(青年期、成人期)、に続く退縮期に当り、それは老化の予期不安から始まり、確信し、現実のものになる過程である。

身体的老化の定義は、「退縮期において身体の生理的な機能の低下と、ホメオスターシス(体内の変化を定常的に行わせ、外れたら元に戻すシステム:恒常性)の機能が減退すること」となるが、精神的な老化は、心理学、哲学、社会学、宗教も絡み定義しづらい。

現代社会では、信仰に近いほどまでに「若さ」があがめられ、「老いること」は価値の無い、ネガティヴなものになった。かつて老人達は、社会の一時代、家族の一世代を繋いできたものとして畏敬の念でもって遇されたのが、なぜ今日ほどまでに老人が軽んじられるようになったのだろうか。その理由を考察してみる。

1)自然科学の発達は、自然界のすべてのことが因果律で説明でき、人間がコントロール出来るかのような錯覚をもたらした。そこでは人間の営み、生命も、超越的な存在(神)がデザインした宇宙・自然界の一部であるという認識が薄らぎ、「老化も死」も自然界の大きな秩序の中の営みの一部であるという「死の尊厳」が損なわれた。むしろ死は怖いもの、忌まわしきものとなり死の受容を困難にし、従って、死に近い老化もネガティヴなものになった。

2)資本主義の市場経済社会はイノベーションして新しいものを作り、それを市場に出して利潤を追求していく構造である。それは必然的に「新しいもの、若いもの」に価値がある産業文化を生み、イノベーション、利潤を生まない老人は価値を失った。

3)戦後民主主義は、戦前の大家族,家長制度を否定して個人主義、自立主義を取り入れ、核家族化を推進してきた。それは社会の論理としては悪いことではなかったが、家族の論理にまで拡大し、家族の間でしか伝承できないような世代性とか絆のような情緒的な感情を失い、自立できない老人は厄介者になり、老人の存在理由を奪って孤立化させることになった。

4)かつて老人が持っていた英知、長老としての経験知、知恵が、高度情報化社会では価値が無くなり、老人を必要としなくなった。

などが推察できる。

こうしてわが国でも「老いること」は忌まわしい、ネガティヴなメタファーになったが、本来、東洋思想では老化はネガティヴなメタファーではなかった。十牛図の最後の第10図では老人と若者の出会いが描かれており、老若は統合し、そこで新創造物が再生されることを意味している。ユングを始め近代の心理学者や、ボーアなどの量子物理学者では東洋の陰陽思想(相補性)に傾倒する者も少なくないが、アインシュタインの一番弟子であったボームがホログラフィックパラダイムという新しい世界観を提唱し、老いもそのような世界観でとらえるべきとする考えが出てきている。そこでは、「全体から部分へ、部分には全体の総体が存在する」というパラダイムであり、老人を現在の弱体化した肉体を持つ人生の終末の一部分としてみるのではなく、生まれてから成長、成熟し歴史の一時代を継承してきた経験の総体として大きく捉えることが老人のマイナスイメージから活性的なものに変えていくとする考えである。

現代科学は、自然界、社会のあらゆる事象を線形的な考えで捉えることの限界性を明らかにし、複雑系な捉え方、ゲシュタルト心理学のような視点に立って見ることの重要性をいうが、老人に対しても、そのような視点に立ってこそ老人の復権が可能になると思うのである。

楢山節考に話を戻すと、世界に姥捨て山に類似した話はいくつもある。

獲物を求めて移動するエスキモーの部族では犬橇の操作が出来なくなった老人は、橇に寝かせて置き去りにする風習があるそうであるし、南米の狩猟生活をする移動部族では、そこそこの老人になると、老人を木に登らせて、揺すって落ちて来なければ、家族、部族の一員として行動を共にすることを許すが、体力が無くて木から落ちれば、その場で殴殺してしまうという。

これらが真実であろうとなかろうと、私達は、昔も今もそのようなことを何らかの方法で行なっている。例えば今の老人ホームやホスピスでのターミナルケアがそうである。前にも言ったが老人ホームは事実上、親を見捨てることであり、姥捨て山と変わりはしない。

楢山節考では、来世を信じ、死を自然なこととして受け入れ、自ら淡々と楢山に赴くおりん婆と、楢山に行くことを拒み無理やり連れて行かれ崖から突き落とされてしまう銭屋の又やん(原作の源爺さん)が対称的に描かれている。

要は死を受容出来るか、出来ないかの違いである。

それはエリクソン風にいえば、ライフサイクルを一つ一つ躓くことなく乗り越えて来て、最後に人生に感謝して統合、完全性を得ることが出来たかどうかによるとも言えるし、あるいは人間の営みを大きな自然・宇宙的な摂理の基で捉え、死を自然なもの、人間の生は宇宙の大きな時間軸のなかでの一瞬でしかないと考えるかの違いであろう。

これは古来からの東洋的な思想・世界観であり、またそれが現代の量子論が導く世界観でもあるところが面白い。

人類の文明・科学は、この100年で急速に大きく進歩したと思っているが、実はそれはほんの一面のことであり、実体というか本質は、何も変わっていないのではないかと、密かに私は思うのである。