背景

「病気とは何か」は、古来より医学が抱える哲学的な命題であった。

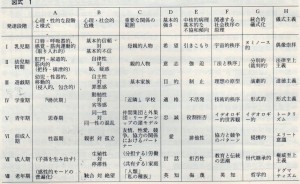

基本的には、発病過程を重視する「発病モデル」と回復過程を重視する「回復モデル」で論じられてきた。

「発病モデル」は、病気や症状は身体の故障として位置付けられ、症状は発病過程の一部と解釈され、治療は発病過程や症状を制御し、逆過程を生じさせることで行うとされた。病因が特定されれば、それを取り除くことが治療目標になる。

治療は、いわば病気という自然現象に逆行的、抵抗的に取り組もうとするもので、現代医学は「根本原因を措定し、それを発見し、その原因を取り除くこと」を治療戦略とする発病モデルを採用しているのである。

「回復モデル」は、病気の回復現象を重視し、「病気は自然が治してくれる。自然は癒す手立てを自力で見つけることが出来る」という自然治癒力の存在を言ったヒポクラテス、「病気は,新しい均衡を獲得するために人間内部で自然が行う努力」としたカンギレムなどヒポクラテス学派に起源を持ち、現在にレジリエンスモデルとして続く回復モデルの主張は、歴史的には1)症状は生体の適応形態の一つである、2)生体には自然治癒力がある、3)回復は発病の逆過程ではない、4)生体には環境に適応する能力がある、5〉治療は病因を排除するものではなく生体の適応能力を適切に導くことである、などである。

古代ローマのアスクレピアデスは、自然は目的を持たないものであり、医学において自然の合目的性に期待する自然治癒力を幻想として否定し、病気はアトム(原子)の変化で生じるという原子論的、機械論的な自然観を既に述べている。

17世紀になると自然科学の隆盛とともに反ヒポクラティズムが主流になってきた。モルガーニは「人間全体が病むのではなく、臓器が病むのである」とする器官病理学的な考えを言い、ウィルヒョウは「病気という実在は変質した身体部分である。病気の実体は、組織であろうが器官であろうが、根本的には変質した細胞ないし細胞塊である。」と述べ、「病気がそれ自体立派な存在である」とする存在論が登場した。存在論的病気観は、細菌の発見による感染症の原因説明と抗生物質治療法の確立、ホルモン・ビタミンの発見による代謝性疾患・ビタミン欠乏症の説明と補充療法の確立、遺伝子の発見による先天異常疾患の説明なので大きく説得力を示した。そこでは自然回復の現象があることは認めるものの、それは偶然によるものであり自然の持つ「力」ではないとされ、自然治癒論は衰退した。

このような機械論的自然観の中でも自然治癒力の存在を主張したのがシデナムとシュタールであった。シデナムは「病気とは回復への努力、自然の治癒過程である。」「病気とは他でもなく、病気を引き起こす物質を、患者の健康のためにあらゆる力でもって排除しようとする自然の試みである。」と言い発熱を例に挙げた。発熱は駆除すべき病気の症状ではなく、治癒過程の現象であり、解熱するのは自然治癒過程を逆行させるものであるとした。

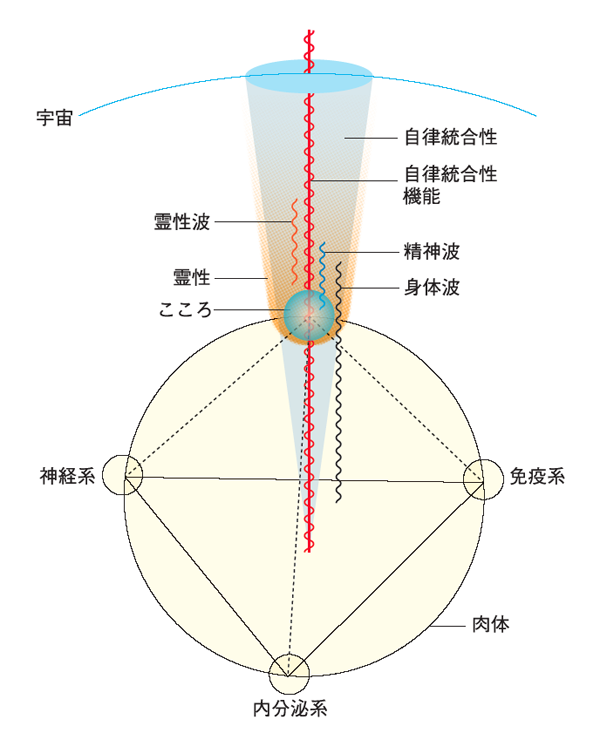

シュタールは自然治癒力の根拠として「生命原理」を想定し、病気とは侵入した害毒に対する生命原理の闘いであり、症状は回復過程を表しているとした。

1800年代に入るとベルナールは著書「実験医学の原理」の中で「ヒポクラテス医学に立ち戻りつつ、実験医学によって発病の法則と回復における自然治癒力の科学的解明とその治療応用を目指すべきとする「ネオヒポクラティズム」と呼ばれる医学思想の端緒を開いた。

近代では組織病理から細胞病理、分子病理と進化し遺伝子レベルで病気が解明されつつある。そこでは自然治癒力は死語になったかのように見えたが、キャノンのホメオスターシスの概念として復活した。かき乱され補強する必要のある身体の自動調整作用・恒常性(ホメオスターシス)を効果的にすることが治療であるとした。

ラボリは、「病気とは生体の環境に適応しようとする努力である」「病気とは侵襲後の生体が示す侵襲後振動反応の不調和によるものであるとみなし、侵襲後振動反応を制御するのが治療である」とし精神薬クロールプロマジンの働きを位置づけた。

ノイブルガーは自然治癒過程の理解について3つの基本的な見方に整理している。1)はヒポクラテス的な見方で、「ピュシス(自然)が具体的に何かは示されなかったが、ピュシス(自然)が自然治癒力や生命現象を導く」とするもので、2)は、シュタールの唯心論的な見方で、「自然治癒の基盤を<身体と不滅の霊魂との間に存在する生命原理>の中に見出した考えである。生命現象は、「生体の保持を目指し、自発的治癒や自動的再生、組織の代替があり、有機体の中では分解に抵抗する非物質的能力が絶えず働いており、それを生命原理と名付けた。この生命原理というものが自然治癒力の説明となっているが、治療に対する考えは変わっていない。3)自然科学全体が機械論的自然観に変化していく中で、因果律が信奉されると目的因が拒絶され、それが自然治癒力の概念を否定する方向になった。自然回復現象の存在は認めるが、自然治癒力の存在は否定し、あくまでもそれは偶然に過ぎないとする立場をとった。

近代医学とは、自然治癒力を否定し、その代わりに病気の法則を明らかにしよと努め、病気を物理、化学的な現象にまで還元し分析的に明らかにする方向で進化して来た。つまり回復モデルの否定と発病モデルの発展であった。

以上のような治療モデルの歴史の中で、現代精神医学において明確な予防・治療的視点を打ち出す理論を背景に持って登場したのがレジリアンスモデルである。

レジリエンス・モデルとは、発病の誘因となる出来事、環境、ひいては病気そのものに抗し、跳ね返し克服する<心身複合体としての個人に備わる復元力、回復力>を重視し、発病予防、回復過程、リハビリテーションに取り組むよう理論化されたものであり、病因論の観点からは、病因を一義的に特定する立場は取らず、単純な因果論的見方から離れ、発病は非線形的、複雑系に決定されるという柔軟な立場から、基本的には「心身複合体としての個人に備わる病的状態への抵抗力(レジリエンス)」が弱体化したために発病するとの立場をとり、従って治療とはその病的状態からの回復力・復元力(レジリエンス)を引き出し、助けるように心がけて取り組くものとなる。